Collégiale Notre-Dame : Mantes-la-Jolie (78)

Chers amis voyageurs,

An 2023 : nous entrons dans une période comportant deux réalités : vacances, et Carême pour nombre d’entre vous. Aussi, « Voyager sans bouger de chez soi » vous propose un voyage un peu différent des précédents, tentant de tenir ces deux dimensions pour qui le veut.

Pour cela le voyage se fera en deux temps, le premier consacré à l’extérieur d’une église, pour entrer à l’intérieur en seconde partie. Nous ferons donc deux voyages, rassurez-vous, toujours avec le même billet !

Nous allons partir pour Mantes-la-Jolie, porte du Vexin, où nous attend une collégiale de style gothique, édifiée au XII s sur le Mont Eclair, la collégiale Notre-Dame.

Plantons le décor. Mantes est une ville très ancienne, domaine des comtes du Vexin, lui-même revendiqué par Guillaume le Conquérant qui prit Mantes et l’incendia. Il meurt quelques jours plus tard à Rouen en septembre 1087. Plus tard, Henri II d’Angleterre dispute la ville à Philippe Auguste qui mourra à Mantes en 1223. Tombée aux mains des Anglais pendant la guerre de Cent ans, elle est reprise par Du Guesclin qui la remet au roi de Navarre. Henri IV y séjourna fréquemment en visitant sa maîtresse Gabrielle d’Estrée qui y résidait.

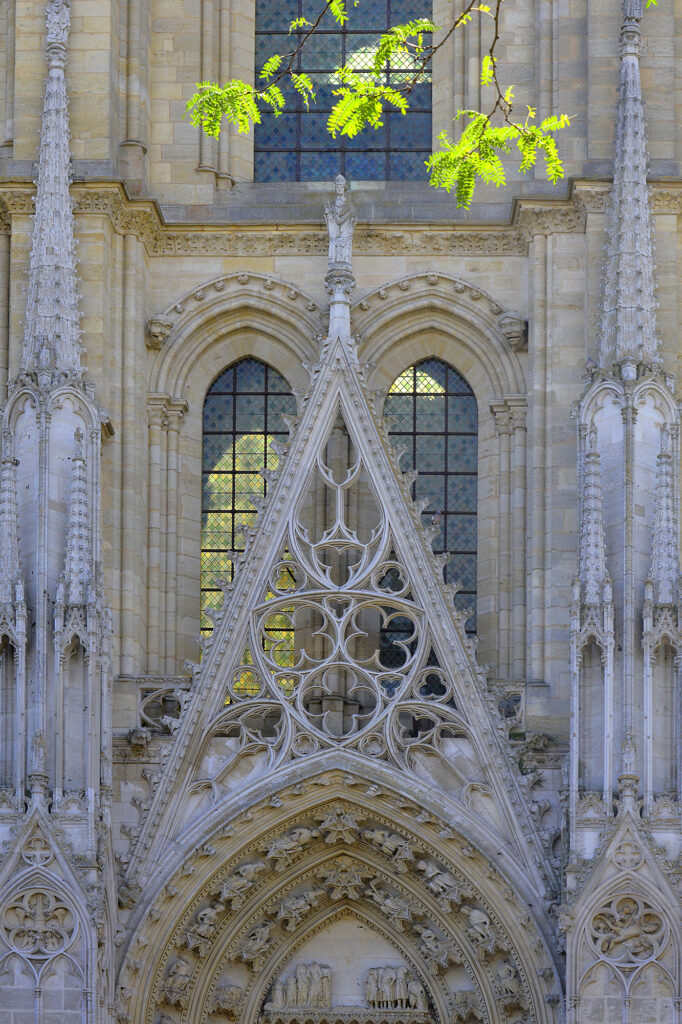

La collégiale quant à elle, est la petite sœur de Notre-Dame de Paris : même époque, même style (l’art français comme on disait alors, goth ayant un sens péjoratif). L’arc-boutant, innovation majeure en architecture religieuse, allait permettre de belles hauteurs, ici 30 m sous voûte, laquelle, comme en toute église, symbolise le Ciel. Longueur 70 m, hauteur des tours 55 m (Comment ? Non, je ne l’ai pas pesée !). La toiture en tuiles vernissées reproduit le motif de la croix potencée, armes (au sens héraldique) de Thibaut de Champagne.

Cette brève d’histoire posée pourrait donner à notre voyage quelques lumières proches de celles du Carême : on ne part pas de nulle part pour arriver on ne sait où.

Première partie, nous allons découvrir la collégiale d’abord de loin, comme le prophète Balaam voit un astre de loin (cf Nb 24,17), pour, arrivés en ses abords, en avoir des vues partielles, troubles, imparfaites (cf 1 Co, 13,12). Nous serons comme en pèlerinage, une forme d’exode c’est-à-dire une sortie de soi pour mieux se retrouver et vivre intérieurement une rencontre avec le Seigneur. Comment sentir, développer dans l’extérieur une présence transcendante et qu’en même temps ne soit pas dévaluée une dimension d’intériorité ? Et si nous pouvons voir la beauté dans l’extérieur comme dans l’intérieur, c’est que l’un et l’autre communiquent, c’est goûter que le Royaume de Dieu est tout proche de nous.

Comme le peuple hébreu marchait vers la Terre promise, nous gagnerons l’église, maison de Dieu, nous serons chez nous. L’intérieur sera le temps du dévoilement.

Chacun pourra accommoder l’aventure à ce qui le touche le mieux, au plus juste, à la manière qui aura le plus de saveur pour lui.

Alors, prêts pour partir ?

Première partie.

Le vent du Nord ne nous lâche pas, qu’à cela ne tienne, installez-vous confortablement.

Nous voici en route. L’air est vif, le soleil bien affirmé, ciel bleu sans partage. Dès Poissy le train ne s’éloigne plus du bord de Seine et bientôt, encore loin, la collégiale fait partie du paysage, lui imprimant une tonalité particulière. Arrivée à Mantes. Vingt minutes de marche me séparent de la collégiale, à condition de ne pas me tromper de route ! Pour m’en garder, chemin faisant, je demande conseil à des personnes, l’aventure quoi !

C’est le temps de l’extérieur, le temps de l’approche et de la patience, un temps qui nous façonne, qui va nous modeler.

C’est un temps favorable aux rencontres improbables. Appareil en main, des jeunes filles vont me demander de les photographier, un jeune homme me souhaite de faire de beaux clichés, un brave m’assure que c’est mieux le matin. Venu plusieurs fois, je suis repéré, des sourires sont échangés. Important l’extérieur !

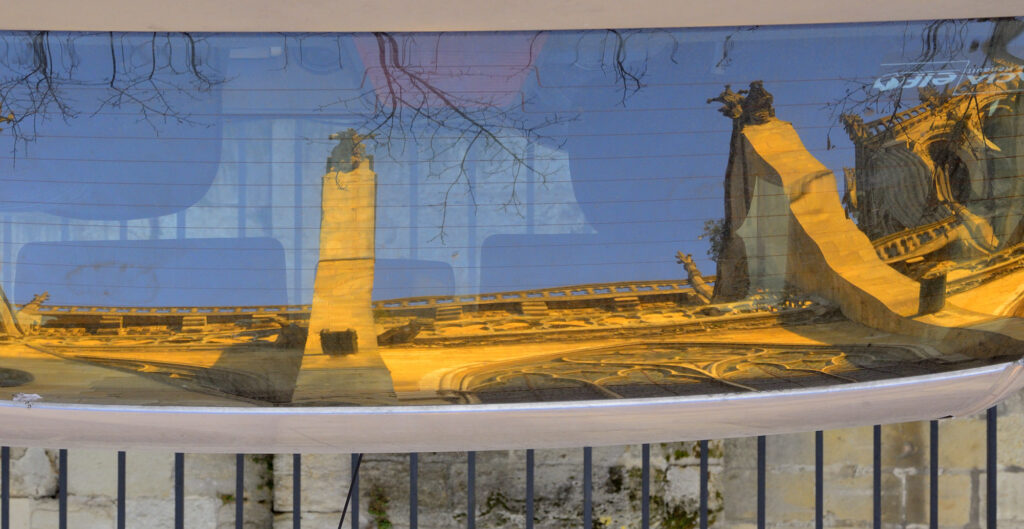

La collégiale surplombe la Seine. Depuis l’autre rive, droite, nous en avons une vue d’ensemble. Je traverse le fleuve, sur une passerelle, et me laisse prendre aux multiples jeux qui s’offrent et m’invitent à leur prêter temps et regard. Ce sont des voitures aux parebrises magnifiques. Quand les voitures quitteront leur lieu d’assoupissement, emporteront-elles le reflet qui m’arrête ? Ou bien, celui-ci délaissé, mourra-t-il de ce que plus personne n’y fait attention ? Par bribes peu assurées, la collégiale se révèle de façon surprenante. Les reflets disent bien quelque chose d’elle, à la fois fidèles et pas vraiment, juste et déformée. Le reflet ménage le mystère et nous fait le cœur battant. En lui, nous sentons confusément la promesse de quelque chose qui le surpasse, lieu d’espérance de ce que l’on ne connaît pas encore et vers quoi on marche dans une incrédulité jubilatoire.

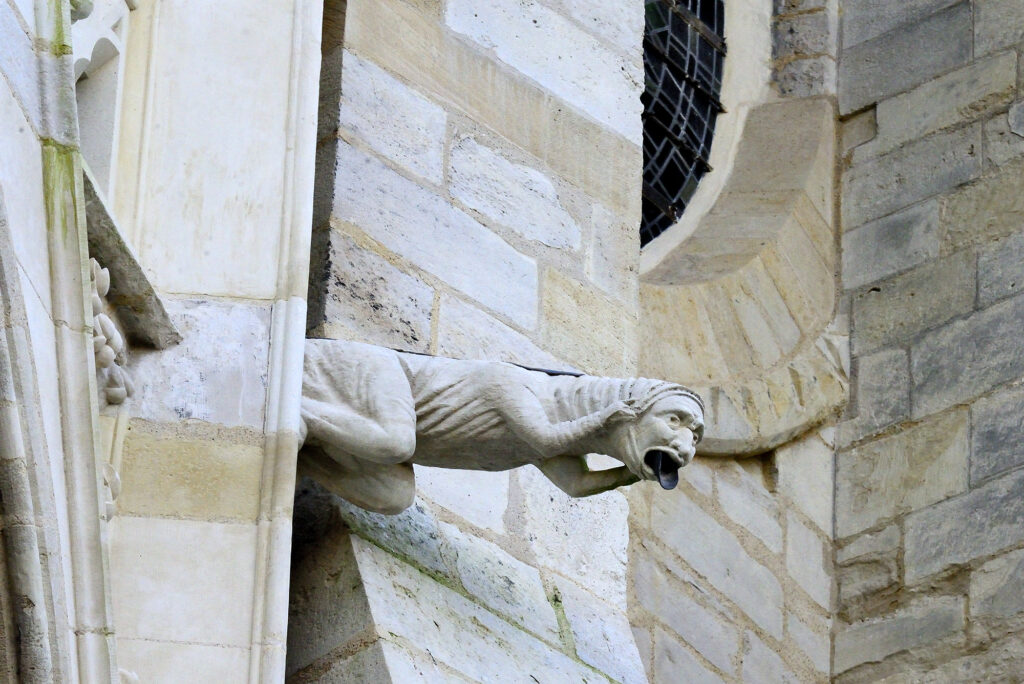

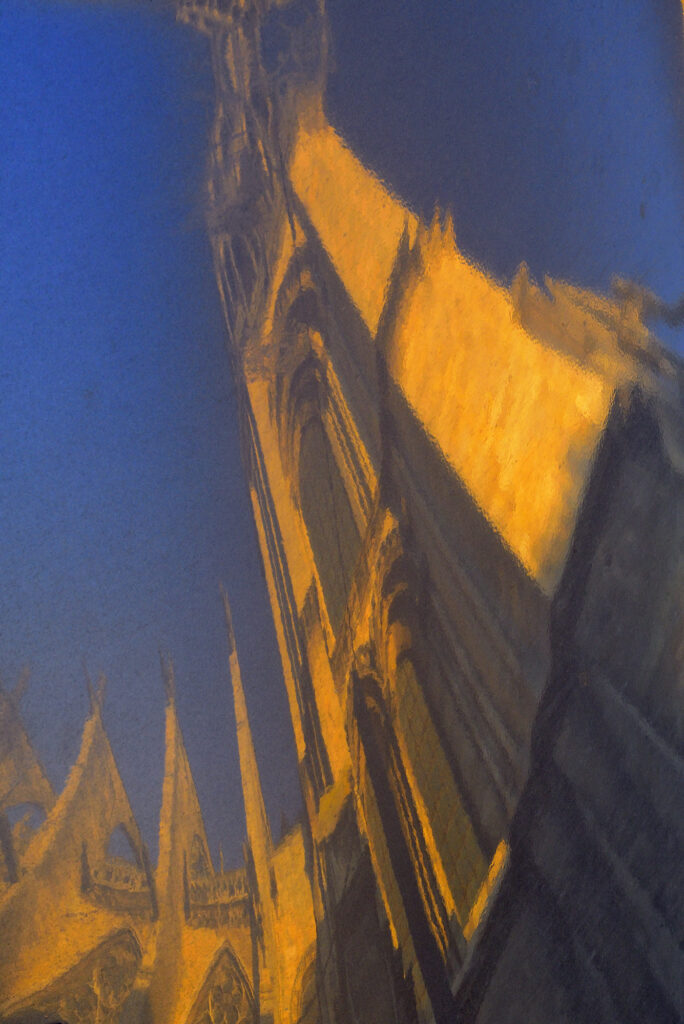

Des travaux soustraient tout le chevet à notre regard. Dans leur élan en plein ciel, les échafaudages sont d’un graphisme que j’ose qualifier de gothique moderne ! Un peu osé, soit ! A cette heure, le soleil comme de l’or en fusion se prend dans les rets des bâches, les gargouilles nous provoquent, se moquent ou simplement nous ignorent : elles sont si hautes et nous, tout en bas, devons leur paraître bien petits.

En façade, on peut voir les ravages sans remèdes causés par la Révolution. Cependant, on peut admirer la beauté des vêtements dans leurs plis gracieux.

Retour vers la gare. Mais à l’heure d’un bleu intense s’ajoutent des projections lumineuses au sol de la rosace. Et pourquoi pas nous arrêter ? Nous prendrons le train suivant, voilà tout ! La beauté est aussi dehors.

Chacune et chacun rentre quand il veut, ce sera toujours la bonne heure.

La suite du voyage à très bientôt.

Deuxième partie.

Vous avez toujours votre billet ? tant mieux ! Nous reprenons notre voyage dans un esprit de découverte et pour ceux qui le souhaitent, avec un doux accent de Carême.

Début d’après-midi. Sur la foi d’un soleil annoncé comme devant triompher du gris stagnant de la matinée, je pars pour la collégiale de Mantes. Seul l’extérieur nous est connu, et encore ! Quand le peuple d’Israël montait à Jérusalem pour la Pâque, ce n’était qu’au dernier col franchi qu’il découvrait la ville de loin et en partie seulement. Tous avaient fait un long chemin et, tout en marchant, ils en caressaient intérieurement la vision, peut-être en chantant ce cantique des Montées (Ps 121, 2) : Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Peut-être qu’en quelques jours de voyage ils avaient essuyé des humeurs changeantes du temps. Le Carême est une longue marche propice pour faire mémoire des bontés du Seigneur pour les uns, ou simplement pour aller y voir pour d’autres, comme Hérode au sujet de jésus : Qui est cet homme dont j’entends dire de telles choses ? (Lc 9, 9).

Je comprends bientôt que le ciel ne changera pas d’habit, même pour me faire plaisir ! Lisse, égal en toute son étendue, émotion du jour en mode mineur. Je marche, songeant que le Seigneur seul peut réaliser une telle œuvre. Mark Rothko travaillait des aplats en faisant que toute émotion née du coup de pinceau en soit absente. De plus, il ne concevait pas que d’autres œuvres voisinent proches des siennes. Ici, toute œuvre du Seigneur fait unité : le ciel caresse les champs, les toits, et les oiseaux semblent s’y plaire. Le gris est une couleur subtile : noir clair ? ou blanc foncé ?

Qu’importe, le trajet n’en est ni plus long ni plus court. Passé sous une arcade, je descends un petit bout de rue pour atteindre enfin le parvis. D’un geste ralenti je pousse la porte de verre : entrer dans une église, c’est entrer en Christ, c’est la promesse de ce que nous avons vu de loin qui se réalise, le portail central nous le signifie clairement.

A l’intérieur je bénis le gris du jour, véritable alliance avec le photographe. Des hautes verrières blanches coule une douce lumière qui dilue sans heurt l’ombre des bas-côtés et les chapelles latérales ; je distingue sans peine ce qu’elles abritent : Dans ta lumière nous voyons la lumière (Ps 36, 10b). La lumière nous vient d’en haut, c’est ce que nous enseigne le lieu. Notre être intérieur et l’intérieur du lieu se saluent, se marient, on se sent intérieurement beau, paisible bien que dans la pénombre. « Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. » (René Char).

La collégiale est harmonieuse et sobre. Voilà que l’accueil s’anime, c’est l’heure : les lumières allumées débusquent les ombres rencognées dans le fond des latéraux. Par l’objectif toutes les lumières s’invitent : j’accueille !

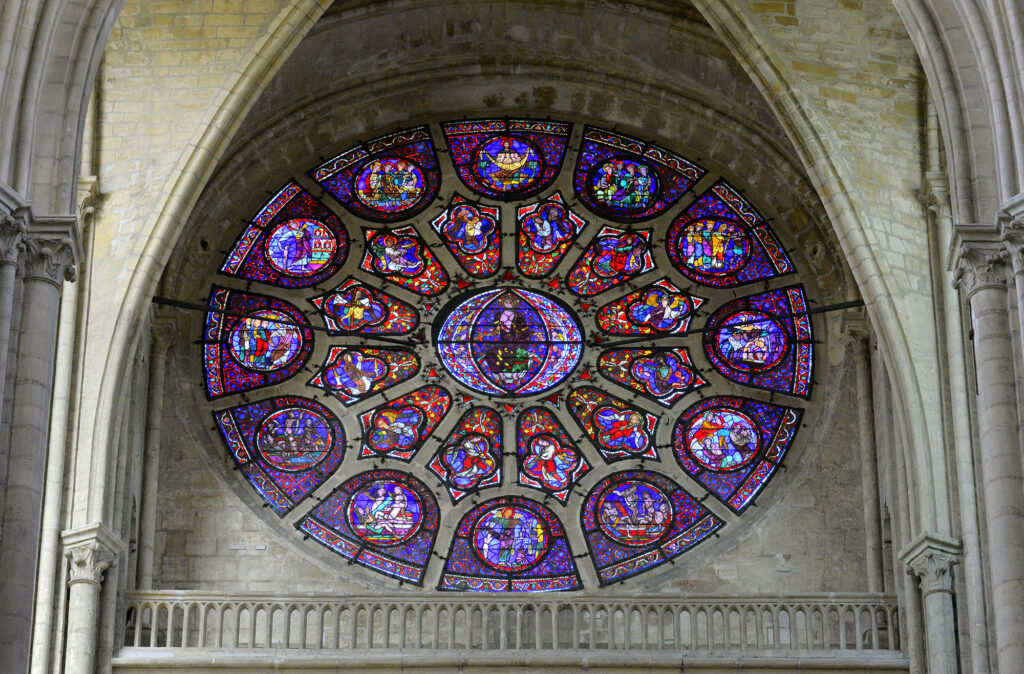

Mais pas seulement : ici une statue de la Vierge, polychrome, XVI s, là, dans une chapelle, Saint Joseph enseigne la menuiserie au jeune Jésus, l’antependium de l’autel est de fleurs qui ne faneront pas. Proche, la chapelle de Notre-Dame des douleurs qu’évoque une pietà. Remarquable chœur entouré de six colonnes monolithes. La rosace est une des premières réalisées en France.

C’est l’heure des bleus étonnants, abondants, des ors éphémères, c’est l’heure qui célèbre la beauté de Marie et la splendeur de son Fils, c’est l’heure des Anges. Pour vous, dans l’instant, rien que pour vous.

Bonne balade à toutes et à tous.

Je vous embrasse, vous souhaitant une belle montée vers Pâques.